Escrito

en la cárcel del Condado de Los Ángeles, California, el texto que el

lector tiene en sus manos constituye el único testimonio de primera

mano del movimiento estudiantil antirreleccionista de la primavera de

1892 en Ciudad de México con que se cuenta. Fue publicado en un pequeño

periódico de corta vida, Libertad y Trabajo,

“Semanario Liberal, Independiente” (mayo-junio,1908; Los Ángeles,

California. Director Responsable: Fernando Palomares; Redactor en Jefe:

José H. Olivares. Admón.: Blas Vázquez), mismo que pretendía dar continuidad al semanario Revolución,

suprimido por agentes al servicio del dictador Porfirio Díaz en

aquella ciudad californiana semanas atrás. Fuera de esa publicación, ha

permanecido inédito hasta el día de hoy. La fecha de su escritura, 18

de mayo de 1908, es relevante: tres días atrás su autor, Ricardo Flores

Magón, había redactado el manifiesto, suscrito por los miembros de la

Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, a través del cual se

convocaba al segundo intento insurreccional en contra de la dictadura

porfiriana. A 120 años de los sucesos narrados, su lectura no deja de

ser enriquecedora.

Jacinto Barrera Bassols

|

A la señorita Ethel Dolsen1

Algo extraño ocurría en la

ciudad de México al comenzar la primavera de 1892. La gente se movía,

se agitaba, como si con la entrada de la estación se hubiera

desentumecido en caduco organismo de la sociedad mexicana. Vibraciones

juveniles reanimaban la vieja ciudad. La sórdidas barriadas donde se

pudre física y moralmente la gente pobre, ardían en una atmósfera de

protesta. Las escuelas eran otros tantos clubs donde la juventud

estudiosa hablaba de los Derechos del hombre, de Libertad, de Igualdad y

de Fraternidad. En los pasillos de los teatros, en los casinos, en las

calles, en las plazas, en las cantinas, en las tiendas, en los

tranvías se hablaba del Gobierno en tono rencoroso. Los ciudadanos

lanzaban miradas torvas a los gendarmes. Los policías secretos eran

designados a voces y perseguidos por la estruendosa befa de los

estudiantes. A gritos se referían chascarrillos acerca de Porfirio Díaz

y su mujer. Todo indicaba que la autoridad había perdido su prestigio.

Hacía dieciséis años que

una revuelta mezquina había colocado a Porfirio Díaz al frente de los

destinos de la nación mexicana, y desde entonces había gobernado sin

interrupciones el país; aunque Manuel González había figurado como

presidente en los años de 1881 a 1884, éste sólo fue un instrumento del

siniestro Dictador. Díaz preparaba en 1892 su segunda reelección y los

ciudadanos inteligentes se disponían a impedirla por el inocente

ejercicio del civismo. A eso se debía el extraño aspecto de la ciudad

de México al comenzar la primavera de ese año. Ya para entonces Díaz

tenía en su pasivo cuentas enormes de duelo y sangre. Las cabezas que

habían tenido la desgracia de descollar unas cuantas pulgadas sobre el

nivel de degradación moral que con su espada había marcado el Dictador,

habían caído por centenares, por miles en todo el país. Las frentes de

los viandantes tropezaban en la noche con lo pies hediondos y helados

de los colgados en los árboles de los caminos.

En los vericuetos, en las

hondonadas, en los recodos fermentaba la carne de las víctimas del

despotismo. Los “rurales” –esos cosacos de la Rusia mexicana– cruzaban

el país en todas direcciones matando hasta la hierba, como la pezuña

del caballo de Atila. La prensa de oposición había sido exterminada.

Las oficinas de los periódicos habían sido invadidas por las fuerzas

del gobierno y algunas de ellas, como la de El Republicano2 había sido teatro de espeluznantes hecatombes. En El Republicano

habían sido destruidos los muebles, regado en el suelo el tipo de

imprenta, quebradas las prensas y sacrificados los cajistas sobres esas

ruinas.

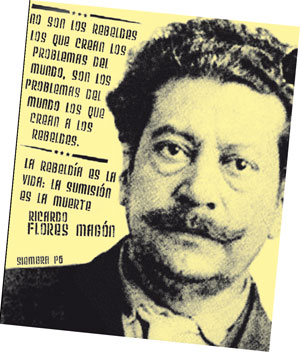

La permanencia de Ricardo Flores Magón en la cultura popular |

Antes de la primavera

de 1892 nadie hablaba. Los labios, mudos, se apretaban, para impedir

que se escaparan las protestas que ya no cabían en los pechos. En las

sombras aguzaban sus oídos los espías, y una frase, una palabra o una

sílaba sospechosa de subversión, ameritaba la muerte y la tortura en

las tinieblas de los calabozos. Silenciar el crimen, era una virtud;

apologizarlo, era una virtud más alta que se premiaba generosamente. Los

hombres de nivel moral más bajo, ocupaban en el Gobierno los puestos

más altos. Los pechos más viles desaparecían bajo el brillo de las

condecoraciones e insignias de todas clases. Para ser general, ministro,

juez, gobernador y diputado, eran cualidades despreciables el valor,

la pericia, el talento, la sabiduría, el carácter: lo indispensable era

tener una esposa bella o en último caso, un espinazo de bambú.

Rotas a sablazos las

alas de la fuerza moral, para subir era preciso arrastrarse. Las

escuelas, regidas por reglamentos de cuartel, surtían a la patria de

eunucos en lugar de ciudadanos. La presencia de un juez, o de un

gendarme, se hizo más inquietante que el encuentro con un bandido. El

turíbulo sustituyó a la pluma. La justicia quebró su espada y se cubrió

con el manto de Mesalina. El Derecho era una incógnita irresoluble.

Condensada la Jurisprudencia en el sable de Porfirio Díaz, los códigos

fueron entregados a polilla en el polvo de las bibliotecas. La tiranía

política debilitaba el carácter; la tiranía del hombre consumía los

cuerpos. Si un hambriento robaba una mazorca de maíz se le fusilaba.

Si un funcionario de vientre redondo se adjudicaba las rentas públicas,

se le declaraba benemérito de un Estado cualquiera o de la Patria. El

robo ratero se premiaba con la horca; el robo en grande escala se

premiaba con medallas y cintajos.

Tal era la situación en

aquella época; tal es la situación en nuestros días. Era, pues, extraña

la agitación que se notaba en la ciudad de México al comenzar la

primavera de 1892. En las calles se repartían volantes anunciando meetings de estudiantes y obreros para oponerse a la reelección de Porfirio Díaz3.

Los tres o cuatro periódicos de oposición que habían logrado vivir,

gracias a que adoptaron una actitud ambigua, animados por la excitación

popular acentuaron en sus artículos un sabor marcadamente

oposicionista. Ahogado en miedo, el rebaño humano se soñó realmente

pueblo. Las personas que sabían leer se empaparon en los episodios de

la Revolución Francesa. Se hizo de buen gusto adoptar modales de sansculotte4

y no pocos agregaban a su saludo la palabra “ciudadano”. Los rostros

mustios de las masas apaleadas, ostentaban gestos audaces. Las frentes

marchitas se rejuvenecían al soplo de un viento heroico. En los cuartos

de los estudiantes se coreaba La Marsellesa, mientras en las

plazas y en las calles se podía adivinar por las actitudes quien se

soñaba Marat, quien Robespierre, quien Saint Just5.

Así se pasaron algunas

semanas en una dulce embriaguez revolucionaria. Un civismo era lo que

iba a oponerse a un Gobierno absoluto sostenido por cuarenta mil

bayonetas. Manos armadas de boletas electorales pretendían disputar la

victoria a las manos armadas de fusiles. Por todas partes se ensalzaba

el civismo como una fuerza contra la cual son impotentes los cañones y

los fusiles de los tiranos. Por ese estilo se soñaba con un candor

verdaderamente infantil. Los clubs antireeleccionistas de obreros y

estudiantes, se pensaban de ciudadanos ansiosos de escuchar el verbo de

Mirabeau6 y Danton7 trasplantados a México. ¡Ah, si hubiera habido un Desmoulins8!

Los clubs organizaron una

manifestación pública en contra de la reelección y se señaló la mañana

del 16 de mayo para llevarla a cabo, siendo el lugar de ésta el Jardín

de San Fernando. Desde temprano se vio invadida por la multitud la

amplia plaza en cuyo ángulo se encuentra el panteón donde reposan los

restos de Guerrero, de Zaragoza, de Juárez y otros hombres ilustres.

Ricardo Flores Magón fichado por la policía |

La multitud hablaba

alto; se sentía la necesidad de hablar alto después de tantos años de

sepulcral silencio. El sol, el bello sol mexicano derrochaba su luz y

calor; los rostros se volvían con frecuencia hacia el sitio donde

duermen los héroes, como para arrancar una esperanza de vida donde

reina la muerte. Una gran confianza y una gran fe henchían los pechos.

Los estandartes de los gremios obreros y de las escuelas ilustraban el

bello conjunto con sus colores fuertes y alegres. Abajo, se agitaban

las cabezas de la muchedumbre acariciadas por un soplo épico. Arriba se

balanceaban los penachos de los árboles al beso de la brisa de mayo.

La muchedumbre, puesta en

orden, comenzó a desfilar. De los balcones llovían flores. Todo México

entusiasmado asistía a presenciar la manifestación. Vivas a la libertad

y mueras a la tiranía brotaban de todas las gargantas. Los estandartes

brillaban al sol. Las bandas de música emocionaban a la multitud con

sus acordes heroicos. En cada guardacantón, en cada carro, donde quiera

que hubiera algo que pudiera servir de tribuna, se encontraba un

orador, ora de levita, ora de blusa, atildados unos, broncos los otros

como la tempestad.

El cielo azul ardía en

la gloria de su sol de mayo. Más de quince mil personas formaban la

enorme comitiva que se dirigió al barrio populoso de la Merced. A su

regreso era un río humano de más de sesenta y cinco mil personas. Lo

más enérgico, lo más viril de México desfilaba por las calles de la

rejuvenecida ciudad afirmando sus ansias de libertad y de justicia.

Acobardado el Dictador, no se atrevió a ametrallar a la multitud que no

pensaba en las armas sino en los comicios. ¡Ah, si hubiera habido un

Desmoulins!

Durante unas cuantas

horas, los esclavos, ebrios de civismo, se creyeron libres; a las

veinticuatro horas los esbirros del Gobierno se encargaban de demostrar

que el inerme civismo es impotente para someter al despotismo armado.

He aquí lo que sucedía.

El diecisiete de mayo

fue señalado por los empleados del Gobierno para efectuar una

manifestación a favor de la reelección. Con bastante anticipación

delegados de la dictadura habían recorrido los pueblos del Distrito

Federal, comprometiendo a los hacendados a enviar a sus peonadas a la

Capital para que figurasen en la comitiva, porque no se podía contar

con el pueblo de México, que decididamente se había afiliado a la

oposición. Por la fuerza se llevó a los peones a la Capital, no se les

dio de comer y desde muy temprano se les tuvo en pie sin un trago de

agua, sin un pedazo de pan, custodiados por la policía para que no se

desbandaran. Los que sepan algo de México recordarán que los obreros

del campo –peones– son verdaderos esclavos. Pues bien, esos esclavos y

los lacayos de Porfirio Díaz, eran los “ciudadanos” que

“espontáneamente”–según rezaban los periódicos porfiristas– iban a

manifestar su adhesión al Nerón de México. La Alameda fue el lugar

elegido para reunir este triste rebaño. Comenzó el desfile, un verdadero

desfile fúnebre. A la cabeza iban los empleados del gobierno; los

seguía la peonada. Todos caminaban mirando al suelo como bestias

cansadas sobre cuyos lomos restalla el sol su fusta de lumbre. Al

verlos taciturnos y mudos, antojábase el desfile de unos ajusticiados

al camino del cadalso. Así deben haber desfilado por las calles de

Tenochtitlán, hacía el templo Huitzilopochtli, los vencidos por el

iracundo Ahuizotl.

Ricardo y Enrique Flores Magón |

La gente reía, en las

aceras epigramas sangrientos taladraban los oídos y hacían sangrar el

corazón de aquellos de los manifestantes que comprendían lo ridículo de

la farsa. Algunos querían huir, marcharse a esconder su vergüenza y

tal vez darle rienda suelta al llanto; pero ahí estaban los gendarmes

para evitar las deserciones de los “espontáneos” manifestantes. Algún

estudiante tuvo la feliz ocurrencia de comprar grandes cestos de

pambazos –pan corriente– y una lluvia de pambazos, como una lluvia de

ignominia, azotó los rostros, las espaldas y los pechos de los

manifestantes en medio de las risotadas y de la chacota del público. De

los balcones caían tortillas duras y desperdicios de cocina. Entonces,

provocando universal estupefacción se vio a los peones encorvarse,

recoger y llevar a la boca el pan sin comprender el escarnio, sin darse

cuenta de la burla mortal que encerraba aquella lluvia alimenticia.

¡Los miserables tenían hambre y la saciaban!

Surgieron los oradores

entre el público. Era aquella una indigna comedia que envileció la

dignidad del hombre, y el público reprobó la conducta del Gobierno que

forzaba a seres humanos embrutecidos por la ignorancia, el duro

trabajar y la miseria, a figurar como manifestantes espontáneos en pro

de la reelección. Las protestas contra el despotismo atronaban el

espacio y una lluvia de esbirros cayó sobre los ciudadanos repartiendo

golpes y palabrotas. Comenzaba yo a dirigir al pueblo un discurso de

protesta contra la Dictadura cuando dos revólveres, empuñados por manos

crispadas tocaron mi pecho con sus cañones, el gatillo levantado,

pronto a caer al menor movimiento que yo hiciera, truncando

salvajemente mi primer ensayo tribunicio. Rodeado de esbirros fui

conducido a la azotea del Palacio Municipal donde encontré a una docena

de camaradas de las escuelas que también habían sido detenidos. Tenía

yo entonces diecisiete años de edad y cursaba el quinto año en la

Escuela Nacional Preparatoria. Mis camaradas me informaron que también

mi hermano Jesús había sido arrestado y llevado, como otros muchos a

una de las Comisarías de Policía. El sol vaciaba lumbre sobre aquella

azotea. Las sed nos producía fiebre; pero el malestar físico era

ahogado por nuestro entusiasmo. Soñábamos, pensábamos en alta voz. No

se nos ocultaba que podíamos ser fusilados como tantos otros; pero

éramos jóvenes, éramos soñadores y el miedo no se atrevía a llamar a

nuestros corazones con sus dedos fríos. Formidables policías de a

caballo dejaron sus bestias en el patio del edificio y subieron a

vigilarnos. Nos decían que en la noche nos “darían agua”. Los déspotas

mexicanos, por un eufemismo cruel cuando decretan la muerte de alguien,

dicen a los esbirros: “den su agua a ése”. El cielo, irreprochable,

brillaba intensamente. La vieja y maciza Catedral proyectaba en la

bóveda de añil sus regios contornos. A lo lejos el Popocatépetl y el

Iztaccíhuatl levantaban sus nieves al cielo, como para evitar que lo

manchasen los crímenes de los hombres. Algo como el bramido del mar

sacudió nuestros cuerpos haciendo volar nuestros sueños y alejarse como

mariposillas blancas. Era el pueblo que rugía.

En aquella época éramos

los estudiantes los ídolos del pueblo. Sin ponernos de acuerdo, todos

tuvimos el mismo pensamiento: correr al borde de la azotea para ver lo

que ocurría. El espectáculo era imponente. La extensa plaza era un mar

humano. La noticia del arresto de los estudiantes y su probable muerte a

las altas horas de la noche, conmovió a todos como una corriente

eléctrica. El pueblo corría a salvarnos sin más armas que sus puños

firmes, al descubierto el pecho generoso. Rápidos como el rayo caían

los sables sobre aquel mar de carne. La confusión era espantosa. La

multitud, inerme se desbandó. Brazos musculosos nos arrastraron casi a

un oscuro desván donde se nos amontonó como fardos de maíz. En la noche

escuchamos otra vez el rugido del pueblo que llegaba apagado hasta

nuestro encierro. La multitud dispersada por la mañana se había armado

de cuchillo, de palos, de piedras y volvía en la noche para

rescatarnos. Oímos el rodar de los cañones listos para ametrallar al

pueblo. Las caballerías, sable en mano, recorrían a galope las barriadas

levantiscas del cuartel de la ciudad donde estaban las escuelas. Se

despejó de ciudadanos la Plaza de la Constitución y en sus salidas

fueron colocadas piezas de artillería. El pueblo mataba a puñaladas a

los gendarmes. Los soldados cargaban a la bayoneta o al sable sobre las

multitudes dispersándolas; pero éstas se rehacían y otra vez la sangre

de los oprimidos y de los agentes de los opresores rubricaba el asfalto

de las calles.

Ricardo Flores Magón plasmado en un aula rural

|

No se nos “dio nuestra

agua” esa noche. La protesta del pueblo nos había salvado haciendo

comprender al Dictador que no se toleraría un atentado contra nosotros.

En cambio, se nos martirizó. No se nos dio ni un sarape ni un petate y

teníamos que satisfacer nuestras necesidades corporales en el mismo

negro desván donde se nos amontonó. Al siguiente día, como a la una de

la tarde fuimos sacados sigilosamente por una puerta no frecuentada, se

nos hizo subir de dos en dos a unos carruajes cerrados que nos

esperaban, y con las bocas de las armas puestas sobre nuestros pechos

llegábamos a la prisión de Belén. Nunca había visto por dentro esa

horrible cárcel que en años posteriores me fue tan familiar. Después de

caminar por oscuros pasadizos y de subir y bajar mugrientas escaleras

nos encontramos en un largo salón cuyo techo tocábamos con las manos.

Triste luz crepuscular hacía más horrendo aquel antro fétido, húmedo,

negro. Apoyé mis manos en la pared y las retiré asombrado: esputos

sanguinolentos decoraban las paredes. Se nos había encerrado en el

departamento donde se hacinan a los mendigos que infestan la ciudad.

Había ahí leprosos, tísicos, sarnosos, cojos, mancos, tuertos, ciegos,

sordos, mudos, paralíticos, llagados, sifilíticos, jorobados, idiotas,

un espantoso depósito de carne enferma que chorreaba pus y mugre. Los

tuberculosos tosían. Las moscas zumbaban. Un vapor espeso y fétido

mareaba a los más fuertes. Los nervios se aflojaban en aquella antesala

de la muerte. Cansada la vista de la presencia de una corcova,

tropezaba con una llaga para no ver el rostro violáceo de un tísico; se

le daba la espalda pero había que ver entonces la podredumbre de un

sifilítico o los ojos purulentos de un ciego, o la torturante fisonomía

de un idiota. La carne fermentaba a nuestra vista, se disgregaba, se

convertía en agua sanguinolenta. Se pudría antes de llegar al

cementerio y en vida todavía de sus dueños. Yo envidiaba a los ciegos,

siquiera no veían tanta miseria. Un ambiente de sepulcro envenenaba la

sangre. Los alacranes chirriaban en las resquebrajaduras del techo.

Nadie hablaba; las arañas repasaban sus viviendas en los rincones,

mientras las manos de los hombres rascaban su sarna o perseguían entre

sus hilachos las pulgas, los piojos y las chinches, que por millonadas

se nutrían de aquellas carnes. En la noche se nos condujo al

departamento de detenidos. Era pesada la atmósfera también ahí, pero

siquiera se libraron nuestros ojos del espectáculo de la carroña

viviente. Nuestros cuerpos desfallecían de hambre. No habíamos comido

porque nadie nos ofreció un pedazo de pan y los carceleros habían

rechazado las comidas que nos enviaron nuestras madres. En unos petates

nos tiramos a descansar; más de ochocientos hombres roncaban o tosían

en la estrecha galera. El calor era insoportable. Los piojos, las

chinches y las pulgas martirizaban nuestras carnes. No dormíamos. Se nos

había dicho que los presidiarios hacían víctimas a los jóvenes de

asquerosas obscenidades y esperábamos de un momento a otro tener que

luchar. Afortunadamente aquellos hombres se enteraron de que éramos

estudiantes y en lugar de perjudicarnos nos trataron como a hijos.

Antes de las cinco de la mañana, los gruesos bastones de los capataces

despertaron a la gente, golpeando con fuerza el pavimento cerca de la

cabeza de los presos. Los ojos pitañosos con dificultad podían

distinguir algo en aquellas sombras apenas disimuladas por una

candileja que parpadeaba en el centro de la estancia. Los presos

escupían el suelo y se alineaban. Algunos murciélagos entrados por la

noche buscaban torpemente la salida trazando en el aire figuras

caprichosas. Comenzó a clarear el día y pudimos vernos bien los

rostros, lívidos por el hambre y dos noches sin dormir. Supimos que

había más de sesenta presos políticos en diferentes departamentos de la

cárcel y varios centenares en las Comisarías; supimos también que

durante la noche había habido tumultos en varios barrios de la Capital.

Muchos obreros habían sido consignados al Ejército. Así terminaron

aquellas jornadas que pudieron ser el principio de un movimiento

revolucionario; pero que en realidad fue el postrer sacudimiento de un

cuerpo que se entrega al reposo.

Muy pronto un movimiento

mejor orientado sacudirá ese cuerpo que parece muerto, más ya no serán

manos vacías las que disputen la victoria a los puños armados de la

Dictadura. Los sables de los cosacos ya no caerán impunemente sobre las

cabezas de los ciudadanos. Las descargas de los soldados del zar serán

contestadas por los rifles de los soldados del pueblo. El pueblo sabe

bien ahora que a la violencia hay que someterla con la violencia.

Cárcel del Condado, mayo 18 de 1908

NOTAS:

1 Ethel Mowbray Dolsen. Periodista estadunidense. Hacia

septiembre de 1907 publicó en The San Francisco Call un artículo a favor de “la labor de Flores Magón y camarilla”,

cuya traducción fue publicada en el número 16 del

5 de octubre de 1907 de Revolución. A fines de ese año se

trasladó a Los Ángeles, donde se vinculó al grupo de socialistas

simpatizantes de la JOPLM, compuesto por John

y Ethel Turner, P.D. y Frances Noel, John Murray, James

Roche y Job Harriman. En mayo de 1908 visitó a Flores

Magón en la cárcel del condado donde se encontraba recluido.

Otros de sus artículos sobre la situación en México

aparecieron en el periódico socialista angelino The

People’s Paper. El 15 de octubre de 1910 publicó en Regeneración el artículo “An Anti-Mexican Intervention League

ought to be organized in this Country,” Liga de la

cual fue iniciadora. En marzo de 1911, escribió y puso en

escena su obra Across the Border, con la Advance Drama

Company.

2 Posible referencia a El Republicano. “Periódico de política,

literatura, comercio, industria, variedades y avisos”

(México, DF, 1879, dir. José Negrete). Diario de filiación

lerdista que emprendió una campaña para denunciar la

cruenta represión del gobierno contra los lerdistas veracruzanos.

3 Dos organizaciones, el Comité de Estudiantes Antirreeleccionistas

y el Club Liberal Soberanía Popular, se

fusionaron el 1 de mayo de 1892 y formaron el Comité

Antirreleccionista de Estudiantes y Obreros. Su primer

acto público fue una asamblea de estudiantes y obreros

antirreleccionistas que devino en una manifestación que

terminó en la Plazuela del Carmen (hoy Plaza del Estudiante)

donde se rindió tributo a Miguel Hidalgo en su

aniversario. A esa manifestación siguieron, quince días

después, las jornadas de protesta antirreleccionista a las

que hace referencia este artículo.

4 Sansculotte (literalmente, sin calzones). Sobrenombre

que identificaba a los miembros del ala más radical y popular

de la Revolución Francesa.

5 Louise Antoine de Saint Just (1767-1794). Revolucionario,

militar y orador francés. Miembro del Comité de Salud

Pública. Cercano y leal a Robespierre, dirigió eficazmente

campañas militares durante el “Terror.” Fue

ejecutado junto a aquél.

6 Honoré Riqueti, conde de Mirabeau (1749-1791). Escritor,

orador y revolucionario francés. Presidente de la

Asamblea Nacional Constituyente (1789). Escribió la

primera versión de la Declaración de los derechos del hombre

y del ciudadano.

7 Georges Jacques Danton (1759-1794). Abogado, orador

y revolucionario francés cercano a Marat y Desmoulins.

Defensor de las reivindicaciones de los sansculottes. En

1790 presidió el club radical de los Cordeleros. Durante

la Convención (1792), fue secretario de Justicia y líder

principal. Promovió la formación del Comité de Salud

Pública (1793), del cual fue primer presidente. Su destitución

marca el comienzo de la época del “Terror,” en la

que fue guillotinado junto con Desmoulins.

8 Camille Desmoulins (1760-1794). Abogado, periodista,

escritor y revolucionario francés. Secretario de Mirabeau

(1789). Miembro del club radical de los Cordeleros

(1791). Miembro de la Convención Nacional. Cercano a

Danton, criticó el “Terror” de Robespierre a partir del

tercer número de su Le Vieux Cordelier (1793), donde escribió:

“¿Qué es lo que diferencia a la República de la

Monarquía? Una cosa: la libertad de hablar y escribir.”

Murió guillotinado.

|